元世祖忽必烈在他未登帝位以前,立足燕京,採用漢法。(網路圖片)

接續〈【憶海鉤沉】北京軼事和故事(三)〉一文

五、北京的文化軼事(一)

自古以來中華大地是炎黃子孫繁衍生息之地。前面已經說過,中國古人信仰「三教」。這「三教」是漢族早期文明,傳統文化的核心。自秦漢以後,無論哪個外來民族征服統治中國,都會被漢族文化同化。這是為甚麼?原因是漢族人口眾多,三教已經深深扎根於民眾心目之中,這是其一,其次中華大地上的文明程度,文化根基遠比這些外來入侵民族先進,更燦爛輝煌。你看,遼代是契丹人統治中國,金代是女真族統治中國,元朝是蒙古人統治中國,可是當他們入關佔領北京後,要統治中國,必須使用漢臣,必須使用漢文字,必須學習和繼承漢文化,以漢法治民。

例如史籍記載,「契丹聖宗(耶律隆緒)統和元年正月遼以耶律休哥為南京(今北京)留守,仍賜南面行營總管印綬,總領邊事。休哥安撫燕民,均戍兵,立休更法,勸農桑,修邊備,邊境大治」。又「契丹統和九年,契丹朝廷提倡佛教,優禮僧徒……佛教傳播,仍受鼓勵」。

在頤和園昆明湖東岸文昌閣北,有一座庭院,裡面就是耶律楚材及其夫人的陵園(墓)。筆者童年時曾隨舅舅到這裡憑弔耶律楚材。當時出於好奇,提出一個問題:「耶律楚材是在清朝以前過世的,為甚麼他的墓修在頤和園內,頤和園不是清朝修的嗎?」舅舅給我解釋並講了耶律楚材的一段故事。原來耶律楚材去世後是葬在燕京西北遠郊外,就是現在的位置。後來慈禧太后修建頤和園,頤和園的圍牆把耶律楚材的墓包括進來啦,清朝旗人也敬重耶律楚材,他的墓也經過清朝修繕過。耶律楚材是出生於燕京(北京)的契丹人,他精通漢文化,博覽群書,造詣極深,天文、地理、律厲、醫卜、釋道無所不通。曾在金元兩朝為官,在元朝任中書令(相當於宰相)。他極力推行漢文化,向皇帝建議興科舉,錄用人才,並在京城建孔廟,推行漢民族文明禮儀,他為人正直秉公斷案,剛正不阿。遊牧民族,生性粗獷(guang),當蒙古軍圍攻金都汴京時,蒙古軍大將速不臺主張屠城,當時任中書令的耶律楚材據理相爭,他向蒙古大汗窩闊臺進諫說,國家興兵打仗不就是為了爭奪土地和百姓嗎,如果你把全城的人都殺了,那你只得到一座空城有甚麼用?當時窩闊臺猶豫不決,耶律楚材又說,能工巧匠,有用人才和文物,財產都在城內,如果要屠城,人都沒有了,以後誰向朝廷繳納賦稅?這樣窩闊臺才決定不採納速不臺的主張。耶律楚材智慧地制止了屠城行為,保護了汴京147萬人的性命免遭滅絕。

談到耶律楚材,想起他的一位老師,就是萬松老人。在北京西四牌樓附近有一個磚塔胡同,這胡同是因一座磚塔而得名。近代作家魯迅,張恨水都曾在這個胡同住過。這胡同東口附近的磚塔就是萬松老人的葬骨塔。萬松老人原名蔡行秀,漢人,老家在河北省。他是位博學多才,精通儒學的僧人。當年萬松老人曾居燕京於此。耶律楚材慕名而來,拜他為師,跟隨他學習三年。當時忽必烈也敬慕他的學識,到此聽他講經說道。萬松老人告誡他要以儒治國,以佛治心,勿施暴政禍國殃民,忽必烈洗耳恭聽。並贈他禮物。萬松老人去世後,元朝民眾為了保存他的屍骨,修建這座磚塔。明朝時磚塔漸毀,清朝又重修。

元世祖忽必烈在他未登帝位以前,立足燕京,採用漢法,以圖南進,統一中國,是與他虛心向萬松老人請教漢學分不開的。他還以漢人劉秉忠,張文謙等為謀士。作為忽必烈幕僚的劉秉忠,是河北邢臺人,也是一個精通天文、地理、律歷,誾熟儒家經典,尤邃於易的僧人。經海雲禪師的推薦,為忽必烈出謀劃策。忽必烈建元紀歲,物色人才,定都於燕京,建國號,改中都為大都,規劃興建大都城,制定典章等,都是他與忽必烈帷幄密謀,劉秉忠的建議一經提出,忽必烈必定採納。元史稱劉秉忠為「一代成憲」。元世祖忽必烈重用郭守敬興修水利,開鑿通惠河之舉,我在前面談北京水系變化的文章中已經敘述過。這也是蒙古人統治中國,吸收漢文化,重用有才之士的一例。

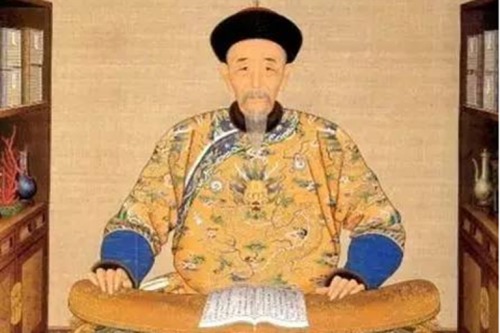

康熙皇帝崇尚儒學,以儒學為治國之本,他對程朱理學尤為重視。(網路圖片)

大清康熙皇帝,在中國歷史上是在位時間較長的皇帝,他在位六十一年零十個月。他的漢學老師有陳廷敬、熊賜履、傅以漸等。他崇尚儒學,以儒學為治國之本,他對程朱理學尤為重視。他非常喜愛漢傳文化,他博覽群書,不但誾熟儒家典籍,而且對經學、史學、文學、藝術、天文、地理、算術等都通曉。他曾親臨山東曲阜拜竭孔廟。他令編輯出版了《康熙字典》、《古今圖書集成》等傳世圖書,還編印曆書、曆法。為了強化皇權,他大量使用品學兼優的漢族士大夫,例如高士其、陳廷敬、李光地、張廷玉等。他對宗教寬容,允許漢傳佛教,藏傳佛教,道教並存,他甚至去洋人教堂聽基督教佈道。他曾六次南巡,視察民情,廢止旗人圈地。有一次他親自乘舟到渾河視察,見災民以水藻為食,遂命著速浚河筑堤。渾河治理後,他賜名永定河。黃河危害,他在位期間也命整治。

《古今圖書集成》,全書一萬卷,按該圖書的分類,有萬象、方輿、明論、博物、理學、經濟等。這部巨型圖書集,是陳夢雷主持編纂,用銅活字印刷的。有人考證,完成這一巨大集成和出版地點在熙春園,就是在今日北京,清華大學內的一個荒島上。《紅樓夢》是在清朝乾隆五十六年(1791年)用活字印刷出版的。

程朱理學是儒家學說的一個流�